Jon-Arild Johannessen traça um futuro um tanto sombrio para a revolução da informação, o futuro do trabalho, nela, e ainda bem que nos avisa de um possível fim das hierarquias logo no título, em The workplace of the future: The fourth industrial revolution, the precariat and the death of hierarchies [2018, CRC Press, 2018, grátis no link bit.ly/2UXPy2e]. A partir de uma análise e síntese do trabalho de dezenas de autores em décadas, Johannessen descreve futuros possíveis -e prováveis- para o que podem ser os arranjos do trabalho e emprego num futuro em que a revolução da informação se aprofunda muito e tem impactos cada vez maiores. Por mais de uma razão, e até para entender melhor o que é, quem já é e quem será, quase inevitavelmente, o precariado, vale a pena ler.

Os cenários que Johannessen cria para o futuro do trabalho podem ser entendidos e estendidos sob outro ponto de vista, a partir do qual dá pra desenhar as fundações, as lógicas e certamente os princípios dos ecossistemas coopetitivos de possíveis futuros figitais que já estão acontecendo, e não por acaso, agora. Este texto é exatamente sobre isso, e tenta estabelecer [a partir de palestras sobre o assunto; os slides que ilustram o discurso, aqui, vêm delas] um conjunto simples e inteligível de bases para tratar e competir em futuros figitais. Porque o ruído, quando se discute transformação figital, é quase sempre maior do que o sinal. Há um excesso de opiniões, muitas infundadas, e há poucas leis e regras gerais. E ainda há quem, em tempos de transição, ande à procura de cases para copiar. Uma das leis da natureza [humana] é que a toda procura corresponderá pelo menos uma oferta. E, exatamente porque estamos numa grande transição, que afeta de maneira fundamental a cultura das empresas, não há cases a copiar, o que não haverá de impedir que… se copie… cases. Ah, a natureza humana…

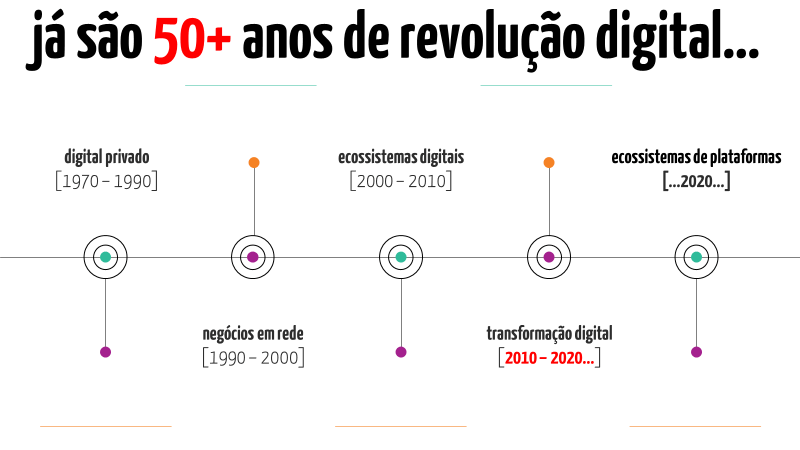

Estamos imersos em uma revolução digital que já dura mais de 50 anos e que começou pelo menos lá na década de 1970, com a chegada, em escala, dos computadores nos data centers das empresas e com o estabelecimento das redes digitais privadas de grandes organizações e dos governos. Nos anos 1990, chegou a internet comercial [a Amazon é de 1994] e, com ela, começaram a aparecer os negócios em rede. Nos anos 2000, começaram a surgir os ecossistemas digitais, quase todos criados por empresas digitais “nativas”, nascidas depois ou com a internet, e que haviam escapado da explosão da bolha do “pontocom” no começo da década. Há um fenômeno muito especial dos anos 2000, criador da base para os ecossistemas digitais, e vamos descrevê-lo abaixo. Nos anos 2010, as empresas incumbentes descobriram que o mundo estava mudando radicalmente e aí começou uma era de transformação digital, que ainda não está perto de terminar e que, nos anos 2020 pra frente, nos levará, a todos, a competir e cooperar em ecossistemas habilitados por plataformas digitais.

A chegada da internet comercial no meio da década de 1990 mudou muita coisa mas, como sempre, não de uma só vez. A rede habilitou, por exemplo, ecommerce, logo na partida. Mas levou mais de uma década para que seus efeitos práticos pudessem ser sentidos, em larga escala, fora dos mercados de nicho que, no começo, as novas lojas online conseguiam tratar em escala global. Mas, no meio da década seguinte, algo muito mais radical estava para acontecer.

O ano mágico de 2006 deu a luz a dois fenômenos que viriam a causar uma boa parte das grandes rupturas das décadas seguintes. Primeiro, o que viemos a chamar de nuvem, ou o provimento, primeiro, de infraestutura como serviço e, paulatinamente, de quase tudo o que conhecemos de computação, comunicação e controle como serviço, na rede. Uma das consquências imediatas foi software como serviço, botando todo o mercado de aplicações de cabeça pra baixo. Na definição do NIST, Software as a Service, ou SaaS, é “um recurso fornecido ao consumidor na forma de aplicações do provedor rodando em uma infraestrutura em nuvem, que o consumidor não gerencia nem controla”.

Esse “consumidor não gerencia nem controla” esconde vários níveis de mágica, mas o que nos interessa, aqui, é que o consumidor da definição acima pode ser qualquer pessoa, inclusive quem queria criar um negócio em rede, antes, mas tinha que lidar com a epopéia de estabelecer -ela mesma- toda a infraestrutura e serviços de computação e comunicação para dar partida na empreitada. Estamos falando de servidores, roteadores, conexões… mas não só: prédio, instalações, ar condicionado, geradores, segurança… tudo. Sem falar que, antes da nuvem, escalar um negócio era um problema sem solução em certas janelas de espaço-tempo: não dava para comprar, ou montar, instalar, configurar… o hardware e software básico que você precisava enquanto a oportunidade estava lá. Isso se seu negócio tivesse o capital para adquirir tudo o que era necessário para começar ou expandir uma oferta para a rede.

Com a nuvem e suas tecnologias de elasticidade, o CAPEX para criar um startup caiu para ZERO.

Mais ou menos de uma hora pra outra, computação e comunicação passaram a ser providas e consumidas como fluxo e pagas por volume, da mesma forma que eletricidade. Informática se tramsformava em informaticidade. Essa era minha comparação lá em 2006, aqui no blog [veja o link bit.ly/3eUZG2J]. As consequências seriam não triviais.

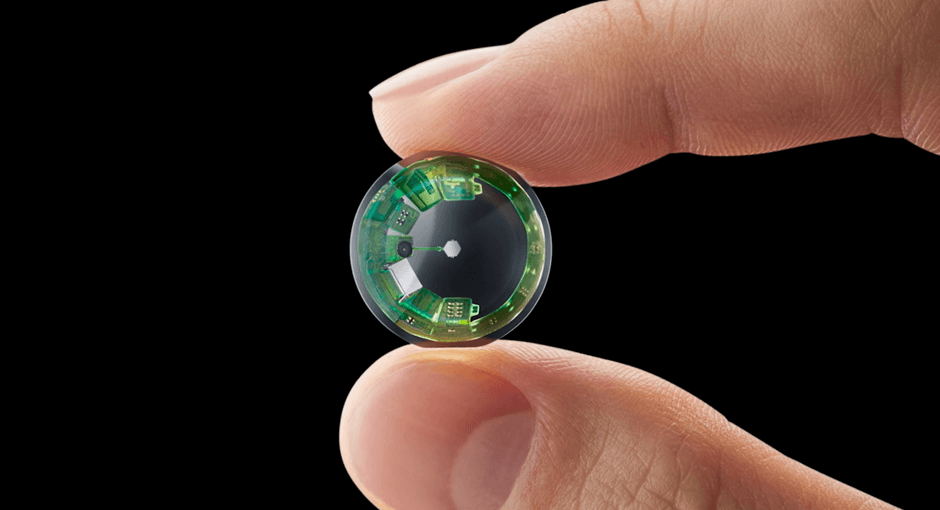

O segundo fenômeno de 2006 foram os smartphones: a Lei de Moore, aumentando a capacidade e compactação da eletrônica digital e diminuindo preço e consumo de energia, e tudo isso muito rápida e dramaticamente, aproximou os caminhos de evolução dos PCs e celulares e facilitou -só pra quem entendeu- a revolução que criaria um dispositivo que não era nem um, nem outro, apesar de ter características dos dois, e servia para alguma coisa que não existia antes: informatizar pessoas, ao invés de prédios e negócios [mainframes faziam isso] ou mesas e funções [o que PCs faziam].

Smartphones possibilitaram informatizar pessoas… e suas vidas, em tempo quase real.

De repente, surgiu um mercado potencial global de bilhões de consumidores, cheios de problemas a resolver… e sem nenhuma chance de serem treinados para usar os novos dispositivos. Não dava para imprimir manuais, porque a “fábrica” dos smartphones só “fabricaria” uma pequeníssima parte das aplicações que rodariam no dispositivo. Nem o sistema operacional para uma certa versão do hardware seria o mesmo durante toda sua vida útil. Smartphones já surgiam com sua própria nuvem, onde residia [na forma de software como serviço] parte do seu sistema operacional e de onde viriam suas atualização e, grande novidade, os aplicativos. Quase todos os apps realmente úteis também eram SaaS… providos por qualquer um que escrevesse software e tivesse um cartão de crédito, pra começar.

O resultado? A partir de 2006, a possibilidade de criar negócios digitais sem investimento em estrutura física, para servir um mercado potencial de bilhões de clientes, originou uma “explosão cambriana” de startups.

E os novos negócios digitais que “davam certo” tinham algumas características comuns. Primeiro, como era impossível descobrir a priori que problemas os usuários tinham, assim como resolvê-los e treiná-los para usar os sistemas resultantes, surgiu uma nova [bem, velha: veja Royce, W., Managing the development of large software systems, 1970, no link bit.ly/3BDtI51] forma de resolver problemas que exigiam a criação de software: o desenvolvimento iterativo, interativo e incremental de soluções, com o usuário participando do processo de desenvolvimento, mesmo que não soubesse disso… e com o mínimo de funcionalidades possível nas primeiras versões de qualquer solução, para não investir no que não era necessário [para o consumidor] e para fazer o mais rápido possível [para o provedor]. Ah, e tinha algo ainda mais básico: sem poder educar o usuário [lembre-se… quem fazia software para empresas podia fazer isso…] tudo, absolutamente tudo, tinha que ser tão simples e intuitivo de usar que qualquer, literalmente qualquer pessoa deveria ser capaz de usar sem qualquer instrução.

No princípio, era o caos. Como sempre. Havia startups-vagalume, dessas que acendem e apagam qual pisca-pisca. Ainda há, mas a diversidade hoje é tanta que já dá pra escolher os serviços das que apagam menos. E hoje há grandes empresas que foram startups há 15 anos, que apagam pouco e, quando apagam, são notícia mundial. Mas as grandes empresas ignoraram a explosão cambriana de startups digitais por muito tempo. Poucas acordaram há 15 anos, um pouco mais notou as mudanças há 10 anos, um grupo maior há 5 anos, mas a vasta maioria ignorava solenemente a realidade, até as curvas de crescimento exponencial começarem a ser notadas… dando sinal das rupturas que começavam a causar nos mercados e criando demandas muito reais e urgentes para transformar os negócios legados.

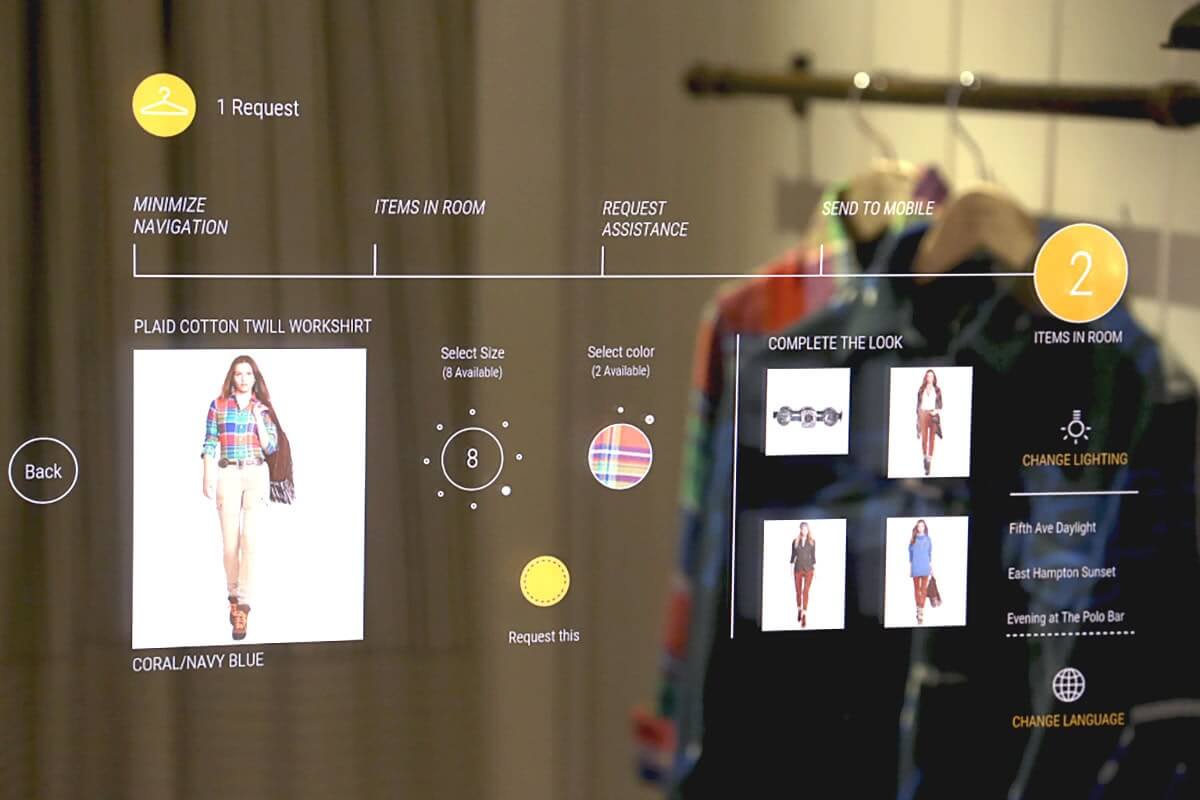

A explosão cambriana de 2006 e a supressão temporária, mas longa, da dimensão física das conexões, relacionamentos e interações pela pandemia em que ainda estamos acelerou uma tendência irreversível de pelo menos duas décadas e que agora se tornou óbvia e onipresente. Tudo será figital: mercados, empresas, times, pessoas [e cidades, países, governos…] estão numa transição do físico [ou analógico] para uma articulação do físico, que passa a ser habilitado, aumentado e estendido pelo digital, ambos orquestrados pelo social, em tempo [quase] real. Uma parte significativa dos comportamentos de todos os agentes do mercado, de trabalhadores a clientes, de governantes a contribuintes, deixou de começar, ou de se realizar mais intensamente, na dimensão física do espaço figital e passou a se iniciar, quase sempre, no domínio digital.

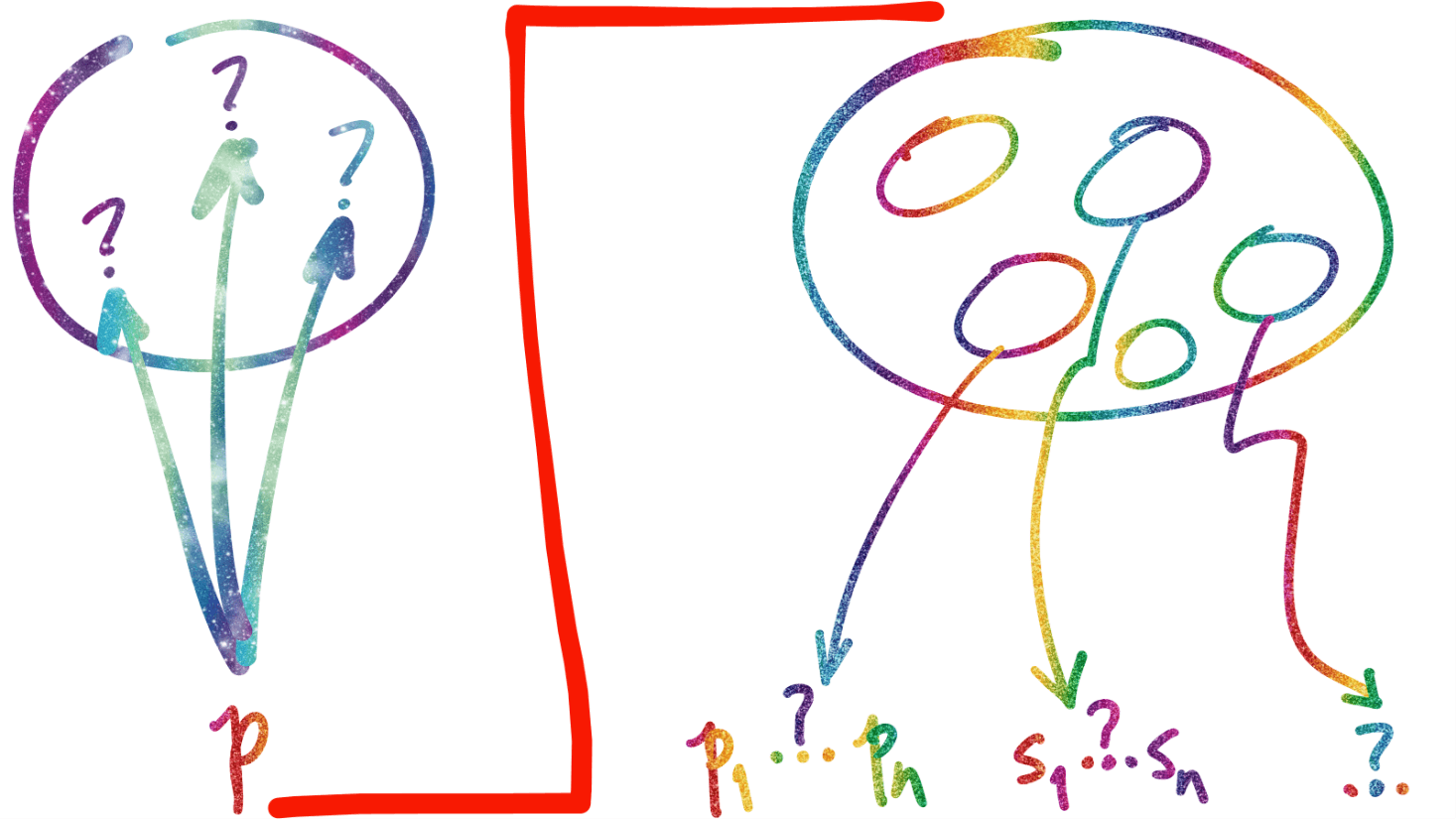

Para a vasta maioria dos incumbentes, e se os eixos do espaço tridimensional na figura acima representassem performances, é como sair da estratégia e execução [majoritária, ou principalmente] física [ponto f] por melhor que seja, para um universo bem mais diverso e complexo da combinação de físico, digital e social [ponto F], por um caminho que sabemos que não é trivial, porque já há muitas empresas legadas que já fizeram pelo menos parte da trajetória… e não foi nem um processo banal nem tampouco um aprendizado simples e linear.

Mas fazer como, a não ser trilhando um longo e sinuoso caminho sem qualquer sinalização, pois tudo o que se entendia do discurso das startups era mova-se, rápido, e quebre coisas… o que [quase] nenhuma empresa estabelecida, com um mínimo de governança, pode fazer? Só que muitas startups fizeram, mesmo sem necessariamente saber os porquês, o caminho, e cada vez mais negócios legados fazem a travessia do físico para, pelo menos, um mínimo de figital.

Faltavam, e ainda faltam, fundações. Falta abstrair o que serve pra muitos e generalizar, para servir para quase todos. Porque por trás de cada negócio, figital ou não, há uma teoria… e há muitos elementos de tantas teorias que, esmiuçados, nos darão fundações e lógicas mais universais. É isso que se tenta fazer aqui, estabelecer uma primeira versão do que poderiam ser quatro fundações e suas vinte lógicas para os futuros figitais.

Fundações e lógicas -ou leis, como as da física [e não que as propostas aqui sejam tão firmes quando aquelas…]- importam porque, quando há evidências confiáveis de que elas valem em um número de contextos, fenômenos que não estão de acordo com as leis ou levam à evolução do sistema de leis para dar conta dos novos fatos ou à busca por outros fenômenos, que devem estar acontecendo mas não estão sendo observados, responsáveis pela modificação nos comportamentos dos que estão.

Ao mesmo tempo, o fato das leis sobre um sistema serem -ou parecerem- simples não quer dizer que os fenômenos que elas descrevem são sempre tão simples quanto os casos mais simples que usamos como exemplos naquele sistema. Por elementar que seja usar a Lei da Gravitação Universal [Newton, 1687; veja em bit.ly/3liJ09G] para discutir maçãs caindo de árvores… não há nenhuma solução finita para o problema de interação gravitacional entre objetos, quando introduzimos um “simples” corpo a mais [veja bit.ly/3fAxhj9]. Mesmo assim, por mais complexo que seja descobrir e usar leis gerais para qualquer sistema, elas são o único guia que temos para nossas ações em um contexto, nem que seja como base para descobrir que elas não são tão boas assim e como evoluir a partir delas.

Como se não bastasse, um bom número de situações reais de negócios -e dos ecossistemas figitais dos quais fazem parte- é tratado por uma combinação de leis gerais -que valem universalmente, pelo menos no seu ecossistema- e leis locais, que valem para aquele e talvez uns poucos outros negócios, pelo menos num certo espaço-tempo. Mas é bom lembrar que, mesmo quando este é o caso, deve-se considerar que leis locais fortes o suficiente para redefinir as leis gerais no seu contexto são muito raras. No caso de mercados -e ecossistemas-, as rupturas causadas por choques tecnológicos [como o digital, de agora] podem invalidar as fundações e lógicas de mercados inteiros, levando consigo os incumbentes… e suas leis locais, por melhores que sejam. Ou fossem, no caso. Daí que é melhor cada um saber como funciona o mundo, at large, e como seu local se adapta a ele, e não o contrário.

**********************

Este é o primeiro de uma série de cinco posts sobre o assunto do título. O segundo trata da primeira fundação para os futuros figitais, estabelecendo as lógicas para flexibilidade combinatória, e está no link bit.ly/3rYYOzo; o terceiro trata de plataformas figitais, sem as quais não há ecossistemas figitais, e está no link bit.ly/3lMn1rN. O quarto, sobre experiências fluidas e suas cinco lógicas, está no link… bit.ly/3CKB6fs. O último post trata de transformação estratégica como uma fundação essencial para futuros figitais, no link… bit.ly/384K210.